紫式部?コムラサキ?どっちだ?

白式部と紫式部の実がそれぞれ見事に色づいた。2017年に小さなポット苗で購入し2度の冬を越した3年目の株だ。

白式部と紫式部というラベルで購入したが、紫式部と思っていたのがコムラサキという別品種ではと思い始めた。

去年はクロメンガタスズメの幼虫に葉っぱのほとんどを食べられて実をつけることができなかった白式部、今年は真っ白い実をたわわに実らせて重たげに頭を垂れている。

白式部、紫式部は落葉低木樹

冬には完全落葉する白式部、紫式部、剪定は芽吹く前に行うらしいが、庭では2本とも放任だ。

下は芽吹き前の白式部。勢力拡大中のジャーマンアイリスと、うじゃうじゃ芽吹いた野草にまみれ、枯れ枝っぽく写っている。

我が家の庭のコムラサキ疑惑

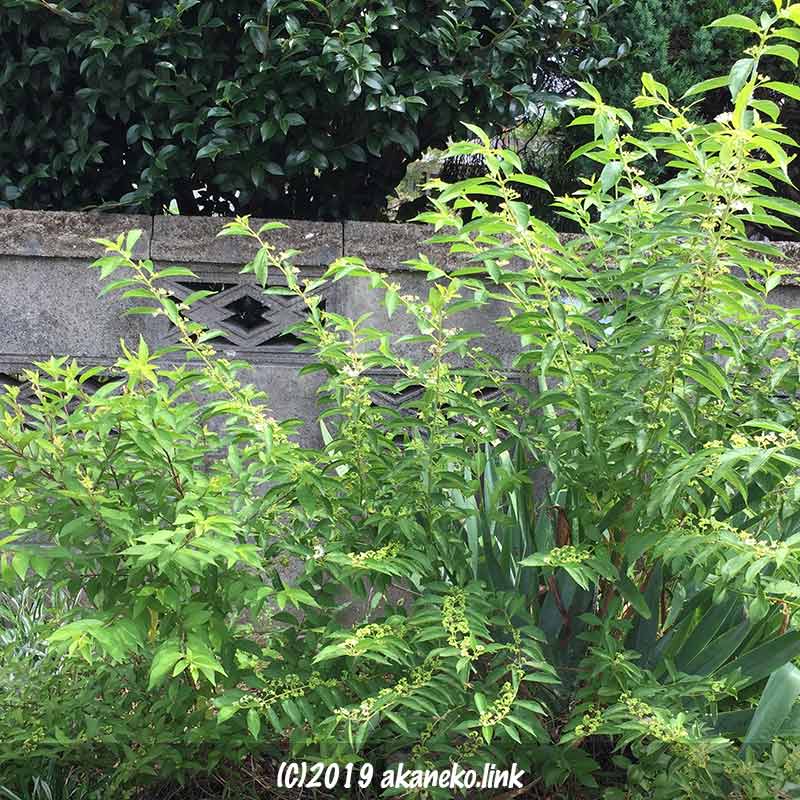

西日がガンガン当たる乾燥がちな植栽エリアに2本並べて植えている。

左の、黒っぽい枝が見えている小さい株が紫式部、右の1メートル超えの大きな茂みが白式部だ。

購入した時点では全く同じ大きさだったにもかかわらず、この差である。ちょっと調べていて、紫式部によく似たコムラサキという植物があることを知ったのだ。

6月の白式部、紫式部?の可憐な花

両者とも枝に沿って密集した小さな花をつける。

近接すると愛らしい花が見えてくる。だが、秋に色づく実に比べると、上の写真でもわかるようにほとんど目立たない。

紫式部(あるいはコムラサキ)の淡いパープルの花も可愛らしい。こちらは枝や葉の葉脈も赤く色づく。

コムラサキ疑惑が深まったのは、木のサイズに加え、葉の形と花枝の出る場所の違いだ。

紫式部・・・・・葉っぱ全体がギザギサで、葉っぱの付け根にくっついて花枝が出る。

コムラサキ・・・葉っぱ付け根の方はスベスベで半分より先がギザギサ。花枝は葉っぱから数ミリ離れてつく。

なんだかコムラサキっぽく思えてきたのだ。

白式部とコムラサキ?の色づいた実の連なりが目を引く

両者とも緑色の小さい実が少しづつ大きさを増して、やがて色づいてくる。

下はコムラサキ(どう見ても葉っぱの半分しかギザギザがないい!)。少しづつ紫に発色してきた。

やがて白式部は完全に真っ白くなった。

下はコムラサキ(おそらく)の輝くパープルの実。こんなに綺麗なツブツブをつけてくれるのだから、どっちでもいい気がしてきた。

白式部:去年の食害をものともせず復活

下は去年の9月の白式部の様子だ。ほとんど葉がなく、白い実は一粒も実らなかった。大食漢のクロメンガタスズメの幼虫が2匹して完食と言っていいぐらいこの株の葉を食べ尽くしたのだ。

どうなることかと思いつつ、自然に任せたのだが、心配をよそに今年の白式部は見事に葉を茂らせ、たわわに実をつけた。植物は強い!と唸ってしまう。

どの植物も大抵の食害は織り込みずみで、生き抜くすべを持っているのだな。

なので今現在、庭の葡萄にコスズメ、レモンや金柑にはアゲハチョウの幼虫と大食い芋虫が今年も暮らしているが、植物各々の生命力を信じてそのままにしている。それに捕食昆虫や、爬虫類も多種この庭に同居中だ。

食害のない完璧な花も美しいが、あちらこちら齧られたバラや、虫食い穴がぽっかり抜けた葉っぱも、命に溢れて見える。

ここは草ボウボウの趣味の庭、植物の変化や折々にひょっこり姿を見せてくれる生き物に驚かされる毎日だ。

※クロメンガタスズメ全身画像は下リンクのページにあります。

強烈なインパクト、イモムシ・毛虫 ものすごい勢いで葉っぱを食べ尽くすイモムシたち。困ったちゃんたちであるが、可愛いのである。今年の庭に現れた色や大きさで驚かせてくれた愛すべきキャタピラーたちをご紹介。 虫が苦手な方はこの …